Quando tudo é normal, o que se analisa? (Eixo 3)

Seminário preparatório

12.09.2024

EIXO 3:

Month: setembro 2024

This is a custom heading element.

Cartel: Bernardo Micheriff, Cristiana Pittella, Elisa Alvarenga, Fernando Casula, Maria Wilma Faria, Rodrigo Almeida, Simone Souto (mais-um)

“O sujeito normal é essencialmente alguém que se coloca na posição de não levar a sério grande parte de seu discurso interior”

(Lacan, 1955-1956/1985, p. 140)

O normal e o supereu

Podemos verificar, em nossos dias uma forte tendência de a norma substituir a lei ou, melhor dizendo, a norma passa a funcionar cada vez mais como se fosse lei. Com o declínio da interdição paterna e da lei edípica, assistimos a uma crescente normatização dos laços sociais e dos modos de vida. A norma, ao contrário da lei, não designa uma interdição universal, ou seja, já não contamos como antes com a articulação entre a lei e o pecado, entre a lei e sua transgressão, com uma prescrição unívoca que possa nos guiar quanto ao que é proibido ou permitido. Sendo assim, a norma não produz um “para todos”, ela visa o indivíduo, normatiza e, também, normaliza o direito individual de cada um ao gozo. Vivemos, portanto, em um tempo no qual todo gozo, ou quase todo, é considerado normal, isto é, dentro da norma. O que antes, com relação à lei, era considerado anormal tornou-se normal. Ser anormal, hoje, é normal. Cada vez mais, cada um tem direito de gozar à sua maneira.

Como nos esclarece nosso saudoso Célio Garcia (2001, p. 13), evocando Canguilhem, “norma é a palavra latina para esquadro e normalis significa perpendicular, isto é, o instrumento usado para traçar ângulos retos”. No entanto, atualmente, mesmo que a norma continue “designando uma medida que serve para apreciar o que é conforme à regra e o que dela se distingue, …essa já não se encontra ligada à ideia de retidão; a sua referência não é o esquadro, mas a média” (Garcia, 2001, p. 13). Assim, a referência passa a ser a opinião comum ou mesmo o que convencionamos chamar de politicamente correto. Dessa forma, as normas, hoje em dia, se multiplicam recaindo, por exemplo, sobre a linguagem, sobre como devemos nos dirigir e falar com cada sujeito ou grupo de forma inclusiva, de tal maneira que ele não seja considerado ou designado, por seu gozo, como anormal. Logo, se, por um lado, a norma tornou-se o meio de produzir um direito social mais inclusivo, por outro, ela dá consistência a uma exigência de satisfação cada vez maior.

Nesse contexto, o empuxo ao gozo tornou-se um fator prevalente na clínica da neurose, na qual constatamos que a não interdição do gozo acaba por se transformar em um imperativo de gozo e, assim, o direito ao gozo se converte de maneira generalizada em um dever de gozar, em uma ordem, em uma lei insensata que comanda: goza! Estamos no reino do supereu. Afinal, como nos esclarece Lacan (1972-1973/1985, p. 11), “nada força ninguém a gozar, senão o supereu!”. Na clínica da neurose, observamos que os pacientes se sentem culpados de não alcançarem esse gozo esperado, prometido, exigido: afinal, “se não há nada que me impeça de gozar por que não estou feliz, por que estou sofrendo, a culpa, então, é minha?”, “Qual é meu erro?”. Logo, a culpa da não realização de um gozo que seria todo recai sobre o falasser: é uma culpa que não está ligada à interdição, mas à diferença entre o gozo obtido e o gozo esperado, culpa de não ser inteiramente satisfeito e feliz. Nas palavras de Lacan (1972-1973/1985, p. 75), “alguma coisa derrapa no que manifestadamente é visado” e, o que resta é um gozo experimentado sempre como inadequado, um gozo que não conviria à relação sexual… se ela existisse.

Portanto, conforme nos esclarece Lacan (1972-1973/1985, p. 11), é no supereu que encontramos “o ponto giratório”, o que faz o neurótico girar em círculos, dar voltas e mais voltas em torno desse limite do gozo e no qual ele se recusa a reconhecer o impossível, a não existência da relação sexual. Por conseguinte, podemos dizer que o supereu como ponto giratório é o que provoca o atordoamento e esse “efeito de náusea do qual Lacan fala” (Mouillac, 2016-2023, p. 157) e que se manifesta no tédio, na desorientação concernente ao desejo, na falta do que dizer e na desesperança tão presentes nas queixas dos neuróticos hoje.

Por isso, o supereu, com seu imperativo de gozo, é tomado por Lacan como um correlato da castração: ao ordenar algo impossível, ele aponta sempre no sentido de seu fracasso, isto é, para o furo da não relação sexual. Resulta daí um paradoxo no qual constatamos, por um lado, que a castração nunca foi tão evidente e, por outro, que ela nunca foi tão velada porque embora o furo, pela ausência do sentido edípico, torne-se cada vez mais visível no mundo contemporâneo, esse furo é sempre encoberto pela exigência do supereu, isto é, pelo empuxo em dar mais uma volta. Portanto, quando não nos é possível definir claramente a neurose pelo complexo de Édipo, o que nos autoriza a dizer que ainda se trata de uma neurose é, justamente, a presença da castração, não aquela ligada à castração paterna, mas aquela que provém do furo da não relação sexual. Daí a importância de fazermos esse furo surgir em meio às voltas do gozo em torno do impossível.

Lacan (1972/2003, p. 469), em “O aturdito”, inventou um neologismo para nomear esse supereu que se satisfaz apenas pela metade sem jamais satisfazer-se: surmoitié (“super–meutade”). Trata-se do supereu feminino, articulado ao não-todo e que, portanto, não corresponde a uma consciência universal, à interdição do gozo encontrada do lado masculino. Bem ao contrário, tal supereu revela, reiteradamente, a inadequação do simbólico na abordagem do real e na apreensão do gozo. Trata-se do supereu como empuxo ao gozo fora do falo, que tende à infinitização, fazendo apelo a um gozo impossível de ser satisfeito. No que diz respeito à análise, essa prevalência de um gozo fora do simbólico, em sua vertente real, funciona, como nos esclarece Miller (2006-2007/2013, p. 238), como um “dissolvente conceitual” do qual encontramos os efeitos no ultimíssimo ensino de Lacan: ao deparar-se com o silêncio do real, com o fato de que “o real não fala” (Miller, 2006-2007/2013, p. 235) – fato que podemos relacionar à lei silenciosa do supereu – o simbólico, sempre privilegiado por Lacan como ferramenta fundamental para analisar, acaba por revelar-se como um instrumento inadequado para fazer frente a esse gozo do supereu. Lacan (1977-1978) também nos adverte que, se uma análise se prende ao simbólico para abordar o real, ela acaba por “consumir-se nela mesma”[1], em suas voltas e, assim, corre o risco de fracassar. Então, retornando à pergunta que dá título ao nosso texto – quando tudo é normal, o que se analisa? –, podemos responder, inicialmente: o supereu. Mas, diante dessa inadequação do simbólico com relação ao real, como analisar o supereu?

Interpretação: a manipulação, o corte e o equívoco

Diante da prevalência do gozo, o analista depara-se com um limite da interpretação. O gozo não é interpretável, ele coloca em primeiro plano não o sentido, mas a matéria, o tecido, o corpo e o que pode funcionar como estofo. Por isso, somos advertidos, por Lacan (1977-1978), de que uma análise é uma prática, não uma abstração e, segundo ele, “se fazemos da análise uma abstração, nós a anulamos”[2] porque perdemos o tecido que constitui “o fato” de uma análise (Lacan, 1977-1978)[3], ou seja, o que lhe confere uma existência. Se tentamos ordenar esses fatos a partir do simbólico, articulá-los, encadeá-los, perdemos o tecido, a tela a partir da qual um real pode ser assegurado.

Assim, a inadequação do simbólico para abordar o real leva Lacan a uma promoção do imaginário no que concerne à apreensão do real e na qual a unidade não é mais da ordem do significante, mas da imagem. Miller (2006-2007/2013, p. 246) chega mesmo a dizer que o significante novo, evocado por Lacan no seminário O momento de concluir, não é um significante, mas uma imagem. Então, se o tecido de uma análise é um fato real, será através da imagem que ele ganhará suporte porque, se o real não pode ser formulado, será preciso imaginá-lo, torná-lo visual, mostrá-lo, “apontá-lo com dedo” (Miller, 2006-2007/2013, p. 249). Trata-se de “recorrer ao imaginário para se ter uma ideia do real” (Miller, 2006-2007/2013, p. 258).

Desse modo, nossa questão inicial – “o que se analisa?” –, desloca-se para a pergunta: “Como operar?” (Lacan, 1977-1978)[4]. Em outros termos, como intervir nessa matéria, como transformá-la? É nessa mesma medida que o Sujeito Suposto Saber será redefinido por Lacan (1977-1978) como Sujeito Suposto Saber como operar[5]. Encontramos, no ultimíssimo ensino de Lacan, um apelo feito a outro modo de interpretação, a partir do qual ele buscava a renovação de sua prática: a interpretação é reduzida à manipulação e ao corte. Não se trata mais da palavra que faz existir a coisa, mas do corte que muda a estrutura dos objetos representados, assim como faz Lacan com os objetos topológicos. O real torna-se matéria, um tecido a ser cortado, manipulado, deformado, para que se possa extrair dele o efeito de furo, isto é, um dizer que faça escutar que a relação sexual não existe.

É importante sublinhar que dizer é diferente de falar. O analisante fala, e o analista corta. O analisante faz poesia, mas o que o analista diz não é poesia, mas corte, participa da escritura, segundo Lacan (1977-1978)[6], faz parte do equívoco que passa pela escrita, pela subversão da ortografia, por outro jeito de escrever o mesmo, de maneira a fazer ressoar outra coisa diferente do que foi dito. O equívoco recorta a palavra da mesma maneira que recortamos um objeto topológico, de tal forma que o mesmo objeto, a mesma palavra, passa a se comportar de maneira diferente. O manejo da sessão analítica torna-se, então, um saber fazer que pode dar forma, a partir de cortes praticados aqui e ali, a cada sessão e a cada vez, ao real de um gozo do qual não se sai. Assim, pela fala, no decorrer da experiência analítica o real, que não é comunicável, ganha corpo.

O ato de cortar, de acordo com Miller (2006-2007), reenvia ao que uma psicanálise tem de estofo, é através do corte que se encontra o tecido, é também o que possibilita o momento de concluir. Podemos dizer, então, que a interpretação assim concebida se aproximaria, cada vez mais, do ato analítico, que não passa pelo pensamento, mas pelo gesto cirúrgico de cortar, que seria a “salvaguarda da psicanálise” (Miller, 2006-2007/2013, p. 195). Na neurose, conforme demonstrou Ana Lydia Santiago em nosso Primeiro Seminário Preparatório, há um real do qual não se sai, mas, se não nos é possível sair disso, podemos fazê-lo se comportar de um outro jeito. Conforme esclarece Lacan (1972/2003, p. 480), em “O aturdito”, trata-se de produzir “uma outra fixão do real”.

Portanto, em seu ultimíssimo ensino, Lacan se esforçará para fazer, com a topologia, uma geometria que tem um corpo, uma geometria do tecido. Imaginar o real, passará, então, por essa estranha manipulação dos objetos topológicos. As figuras topológicas às quais Lacan recorre são figurações do fato de que o analista corta, figurações obtidas pelo corte, na medida em que este tem o poder de mudar a estrutura das coisas, seu modo de se comportar. Quando se faz um corte, o real responde com uma nova forma.

“Recreação topológica”[7] e prática analítica

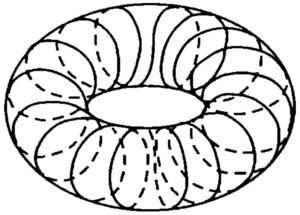

Lacan (1972/2003, p. 487) designa o toro como sendo a estrutura da neurose, com suas voltas em torno do furo.

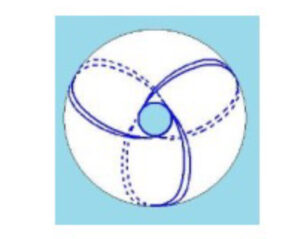

Referindo-se a esse mesmo toro, mostra-nos que o verdadeiro corte da interpretação é um corte duplo. Trata-se de um corte feito ao longo da borda do toro, em sentido longitudinal, mas, para que esse corte conclua seu giro e retorne ao ponto de partida, é preciso que se faça duas voltas, ou seja, um duplo giro. Então, o corte duplo no toro modifica sua estrutura, interrompendo suas voltas e produzindo, ao mesmo tempo, um ponto de estofo, de amarração, em volta do furo: o nó borromeano de três.

Dois fragmentos da prática analítica nos mostram essa operação topológica pela qual uma nova figura, uma figura inesperada, surge do duplo corte.

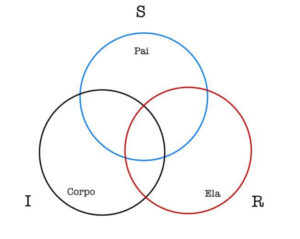

O primeiro fragmento é de um caso clínico de nossa colega da École de la Cause Freudienne (ECF), Rose-Paule Vinciguerra (2001, p. 162-169), traduzido e publicado na Curinga, n. 17, com o título: “A intemperante”. Trata-se de uma mulher de meia idade, bulímica, que há 25 anos provoca vômitos todas as noites com a justificativa de que, se não o fizer, ficará gorda. Diz que não quer mais ter relações com seu marido, homem bonito, mais jovem que ela, mas para o qual não liga nem um pouco. Segundo Rose- Paule, o que virá a luz como ponto extremo do seu não querer (principalmente quanto ao sexo) é que essa paciente é como o pai – um pai que ingurgita, escarra, e que ela odeia. É nesse contexto que um ato falho dá lugar a uma interpretação que joga com o equívoco homofônico do significante. A paciente diz: “mes parents ne supportaient pas mon intérêt corpèrel”. Ela queria dizer “meus pais não suportavam meu interesse corporal”, mas diz “corpèrel” no lugar de “corporel”. A analista corta: corps – père – elle, corpo – pai – ela

Essa interpretação, ao jogar com o equívoco homofônico, intervém diretamente sobre o gozo do sintoma como um corte, esvaziando o sentido sexual de um gozo que unia o corpo, o pai e ela, gozo que, a partir dessa interpretação, a paciente poderá definir como “alimento e sexo”. A confusão entre alimento e sexo revela sua identificação ao pai que ingurgita e escarra, mas também seu lugar de objeto de gozo desse pai, assim como a natureza incestuosa desse laço que ela recusa querendo-se magra e andrógina, ao contrário da mãe que o pai deseja como uma mulher que “tem o que deve lá onde é preciso”.

Podemos dizer que a interpretação corta o sentido do sintoma – “alimento e sexo” – introduzindo em seu lugar uma significação vazia e sem sentido: corps – père – elle, que tem como efeito separar o corpo, o pai e ela.

Esse corte, através do equívoco, realiza o nó a três no toro, enlaçando real, simbólico e imaginário.

Dessa forma, a interpretação não é simplesmente um equívoco de sentido a sentido, mas um forçamento que introduz, no lugar do sentido até então opaco do sintoma, uma significação vazia que anula o sentido, reduzindo-o à dimensão de um isso não quer dizer nada. O duplo corte (corpo / pai / ela) esvazia e amarra, intervindo sobre o toro, sobre o “dar voltas” da paciente, sobre o encher-se e o esvaziar-se da sua bulimia, modificando o desenho de seu sintoma.

Essa nova figuração só pode surgir a partir de uma operação do analista sobre o gozo, tomado como matéria. Sua analista nos faz saber que, depois dessa interpretação, os sintomas se atenuaram, diminuíram de intensidade e frequência, embora não tenham cedido totalmente: os “ditos do sintoma” mudaram com variações e traços que o diferenciam do que aparecia antes (Vinciguerra, 2001, p. 164). É uma análise que, ao menos por ocasião da publicação desse fragmento clínico, ainda estava em curso.

O segundo fragmento, retiro do testemunho de passe de outra colega da ECF, Sonia Chiriaco (2010, p. 9-14). O sonho do final de sua análise nos mostra ainda mais claramente a estrutura de duplo corte da interpretação como equívoco, pelo qual o poder de subversão topológica só poderá operar concretamente a partir de duas voltas. Nesse sonho, ela deveria submeter-se a uma operação que consistiria em abrir a cobertura de seu crânio para extrair alguma coisa, “a última palavra”, ela pensa, “mas qual seria?” (Chiriaco, 2010, p. 12). Lembra-se de que, na noite anterior, colheu mariscos e, entre eles, aqueles chamados “ormeaux”, para expô-los sem as conchas, sob a forma de um quadro, ao público da Escola.

O aparecimento desse significante incongruente, ormeau, em sua face repulsiva – molusco que se apresenta desnudado, sem concha, e repugnante, imagem do real que deveria ser mostrado ao público da Escola – vai se declinar em or-mot, “palavra de ouro”, palavra preciosa onde também encontramos, de forma anagramática, a palavra mort (“morte”) e, ainda, como hors-mot, o “fora da palavra”. Assim, localizamos também, nesse equívoco, três pontos que formam, segundo Mouillac (2016/2023) um trajeto de duplo giro (dois cortes):

1–ormeau – (molusco)

2-or-mot (palavra de ouro – morte)

3– hors-mot (fora da palavra)

ormeau / or-mot / hors mot

Temos, aqui, o mesmo movimento que assistimos no vídeo do corte no toro. Nesse exemplo clínico, notamos claramente que, com o corte simples, de apenas uma volta, o primeiro corte, entre ormeau e or-mot, permanecemos ainda no sentido. Somente no segundo giro, no segundo corte, entre or-mot e hors-mot, que um real será apreendido, mostrando-nos que, aqui, a interpretação não visa ao sujeito, mas ao que está fora do sentido. Hors-mot (“fora da palavra”) é uma palavra fora da palavra, uma palavra que faz explodir todas as palavras, uma palavra que é uma palavra e, ao mesmo tempo, sua dissolução pelo equívoco imediato, um dizer que designa uma ex-sistência, que retorna ao S1 inicial modificando-o, perfurando-o, fazendo cair todos os significantes mestres e precipitando o final da análise.

Trata-se de uma transformação importante operada pela análise porque, conforme nos esclarece Chiriaco (2010, p. 13), sua vida sempre havia sido ordenada por palavras sábias, bem colocadas e com as quais tentava obter o amor de seu pai servindo-se delas como um esconderijo para seu fantasma de “‘morrer para ser desejada’”. A partir do equívoco derivado do sonho, as palavras não lhe servem mais de refúgio e passam a designar-lhe o fora de sentido. Chiriaco (2011, p. 128) também nos esclarece que, “contrariamente ao que parecia anunciar o sonho… não é a última palavra, nenhum significante que possa nomear definitivamente o sujeito de uma vez por todas, nenhum significante que diz toda verdade, nem todo gozo”. Não é algo ao qual se chega por uma dedução lógica, tampouco é uma proposição, mas o que só pode vir à luz através do forçamento de uma nova forma, de uma nova imagem, de uma nova escrita.

Podemos dizer que se trata do equívoco incurável, onde o mesmo ormeau” (molusco) se apresenta de outra forma, hors-mot (“fora da palavra”), possibilitando ao falasser servir-se de seu modo de gozo de outro jeito. Inventa-se, com o equívoco e através do corte que ele produz, outra forma de fixão do gozo, que leva o real a se comportar de outra maneira, fazendo aparecer o furo no qual o falasser sustenta sua existência. Constatamos, aqui, a meu ver, como o equívoco depende da imagem, isto é, da escrita, uma vez que uma escrita não deixa de ser, ela mesma, uma imagem. Nesse contexto, podemos dizer que o equívoco trata a palavra como imagem, como matéria, como coisa.

Um outro retorno a Freud?

Essa captura do real pela imagem, através da qual, por um momento, pelo modo do contingente, o real para de não se escrever, já pode ser, a meu ver, localizado nos primórdios da psicanálise, no sonho considerado por Freud (1900/1972, p. 113-130) como inaugural, marca da descoberta da psicanálise: o sonho da injeção de Irma. Quando fez esse sonho, em 1895, Freud estava envolvido na experiência angustiante que marca o momento de suas principais descobertas, momento decisivo em que a função do inconsciente lhe era revelada. Esse sonho ganha seu valor exemplar por fazer parte do processo dessa descoberta referente ao tratamento da neurose.

Da mesma maneira como o sonho de Sonia Chiriaco marca sua passagem de analisante a analista, o sonho da injeção de Irma marca a descoberta da psicanálise e o advento do desejo do analista de seu criador, do desejo com relação ao que Freud então descobria. Assim, ambos os sonhos não podem ser separados de sua interpretação, sonho e interpretação devem ser considerados conjuntamente, isto é, como palavras que nos são endereçadas, como imagens que nos são mostradas.

Freud, segundo Lacan (1954-1955/1985, p. 187-217), considera um grande sucesso ter podido explicar esse sonho pelo desejo de desculpabilizar-se do fracasso do tratamento de Irma. É verdade que, na noite anterior ao sonho, depois de ter recebido uma visita de seu amigo Otto trazendo-lhe notícias não muito boas dessa paciente, em um tom que lhe parece ser o de uma reprovação pelo fracasso desse tratamento, Freud se dedica a escrever o caso a fim de justificar-se. Mas uma questão essencial é levantada por Lacan (1954-1955/1985, p. 193): “como é que Freud, ele que irá mais adiante desenvolver a função do desejo inconsciente, contenta-se aqui em apresentar um sonho totalmente explicado pela satisfação de um desejo que não se pode chamar de outro modo a não ser de um desejo pré-consciente ou até mesmo consciente?”. Podemos pensar, então, que o passo essencial no que concerne a interpretação do sonho não foi dado.

No entanto, Lacan (1954-1955/1985) nos adverte para o fato de que, se Freud confere tamanha importância a esse sonho, é porque tem a impressão de que deu esse passo, e isso realmente se verifica porque, mais de cem anos depois, o sonho da injeção de Irma ainda é capaz de nos guiar quanto ao real em jogo no tratamento da neurose e na formação do analista. Hoje, podemos dizer, com Lacan e com Miller, que esse sonho, assim como sua interpretação, preserva o tecido, a tela através do qual um real pode ser transmitido. Duas imagens do sonho nos mostram isso.

A primeira é a imagem da garganta de Irma. No início do sonho, vemos Freud reprovando Irma por não ter aceitado sua solução, insistindo para que ela abra a boca, pois é disso que se tratava na realidade: ela não abria a boca, não falava. Mas, quando Irma no sonho, finalmente, faz o que ele quer, quando ela abre a boca, o que Freud encontra vai além do que ele esperava encontrar, é algo diante do qual todas as palavras se estancam. Ele se depara com a imagem do fundo da garganta da paciente, “com crostas e placas esbranquiçadas sobre notáveis estruturas crespas” (Freud, 1900/1972?, p. 115): trata-se de uma imagem que ele próprio nomeia de aterradora e angustiante, associando-a ao feminino e à morte. Tudo se mescla e se associa nessa imagem, desde a boca até os órgãos sexuais femininos, é a carne que jamais se vê, o avesso da face, o fundo das coisas. Lacan (1954-1955/1985) designa essa imagem como a revelação do real.

Normalmente, um sonho que chega nesse ponto provoca o despertar do sonhador, mas Freud – tomado por seu desejo de saber – não acorda, e o sonho vai adiante culminando em outra imagem: a fórmula da trimetilamina. Tal qual um oráculo, essa fórmula que aparece no sonho como uma solução, a derradeira palavra, não fornece resposta alguma ao que quer que seja, à solução da neurose ou ao sentido do sonho, pois não quer dizer mais nada a não ser que é uma palavra, o real cifrado em letras.

Nesse ponto extremo, Freud se liberta de sua culpa não porque se desculpe com relação à Irma, mas porque essa fórmula da trimetilamina, ao abolir todos os sentidos, exclui o falasser de toda a participação trágica na realização da verdade e, por conseguinte, na sua relação com o mundo. Esse momento marca um retorno no qual, onde havia inicialmente a culpa de Freud pelo fracasso do tratamento de Irma, presentifica-se seu desejo como causa do advento da psicanálise.

De todas as formações do inconsciente, o sonho se distingue por apresentar uma particularidade: o aspecto visual, o acesso direto à imagem. Se, como dissemos anteriormente, no ultimíssimo ensino de Lacan não é mais o significante, mas a imagem, que surge como recurso para enfrentar o silêncio do real, podemos considerar, então, que o sonho se torna uma via privilegiada de acesso ao real, sua via régia? Essa nova forma de conceber a interpretação que recai sobre a imagem e a mostração do real, seria um recurso para despertar os neuróticos de hoje de sua normalidade?

Referências bibliográficas

CHIRIACO, S. “La plaisanterie”. La Cause Freudienne, n. 76, Paris, Navarin, 2010, p. 9-14.

CHIRIACO, S. “Les noms, lalangue et le météore”. La Cause Freudienne, n. 78, Paris, Navarin, 2011, p. 127-131.

FREUD, S. A interpretação dos sonhos. In: ____. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. v. IV. Rio de Janeiro: Imago, 1972 (Trabalho original publicado em 1900).

GARCIA, C. “A lei e a norma”. Curinga. EBP-MG, n. 17, 2001, p. 10-19.

LACAN, J. O seminário. Livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Zahar, 1985 (Trabalho proferido em 1954-1955).

LACAN, J. O seminário. Livro 3: as psicoses. Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Zahar, 1985 (Trabalho proferido em 1955-1956).

LACAN, J. O seminário. Livro 20: mais, ainda. Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Zahar, 1985 (Trabalho proferido em 1972-1973).

LACAN, J. O aturdito. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 448-497 (trabalho de 1972).

LACAN, J. Le séminaire. Livre 25: le moment de conclure. (Inédito, 1977-1978).

MOUILLAC, G. “Recreação topológica”. Correio. Revista da Escola Brasileira de Psicanálise, n.89 (edição especial). São Paulo, 2023, p. 133-158. (Trabalho proferido em 2016).

MILLER, J. -A. El ultimíssimo Lacan. Buenos Aires: Paidós, 2013 (Trabalho proferido em 2006-2007).

VINCIGUERRA, R.-P. “A intemperante”. Curinga. EBP-MG, n. 17, p. 162-169.

Comentário do relatório Jornada EBP-MG, eixo 3: quando tudo é normal, o que se analisa?

Seminário preparatório

12.09.2024

EIXO 3:

Month: setembro 2024

This is a custom heading element.

O relatório feito em torno do terceiro eixo de discussão sobre o tema de nossa próxima jornada trata de um importante aspecto sob o qual as neuroses se apresentam em nossa contemporaneidade: a lei não funciona mais sob o regime do pai, da interdição e, em seu lugar, se apresenta o novo normal que não é mais a norme-mâle, a norma fálica. Esse “novo normal” se desdobra em normas que indicam um direito social mais inclusivo, mas que se derivam em grupos de gozos segregados e que também dão consistência a uma exigência de satisfação cada vez maior. Essas mudanças trazem consequências para nossa clínica, pois elas implicam em novas respostas do real, a um tal ponto que levou Lacan a propor a elas o termo de falasser no lugar de sujeito, que é um termo que se refere à lógica significante. A lógica que podemos construir a partir dessas mudanças traz uma outra maneira de intervir e de abordar a prática da psicanálise e encontramos, nesse relatório, apontamentos teóricos e clínicos para essa elaboração.

Miller nomeou o início do século 21 de era pós-paterna, dando sequência ao que Lacan[1] chamou de evaporação do pai. É essa mudança no discurso, já que a função paterna é uma língua, uma possibilidade de nomear. Essa mudança dá lugar à lei de ferro do social, ao ser nomeado para, consequência de uma função pragmática e, além disso, dá lugar ao direito generalizado ao gozo. Em sua « Nota sobre o pai », de 1968, Lacan retorna ao Édipo com um tom provocador, dizendo: « Todo mundo parece dizer que o mito de Édipo é evidente; eu peço para ver. »[2] Mais uma vez, ele acentua o caráter não generalizável do mito edipiano e insiste na relação com o pai: « é notável ver em Freud o polimorfismo daquilo que concerne essa relação com o pai»[3] Ele responde à questão de um jesuíta, filósofo e historiador das religiões, Michel de Certeau, em relação a Freud e à questão do pai. Se o texto de Freud sobre a neurose demoníaca de Haitzman considera as máscaras sucessivas do pai enquanto que degradado, Michel de Certeau pergunta o que acontece quando não há mais pai a quem se devotar. Lacan não evoca o polimorfismo do pai, mas a relação com o pai, dizendo que estamos na época da evaporação do pai. Ele propõe a ideia de uma cicatriz deixada por essa evaporação e que poderíamos colocar sob o título geral de segregação, apesar de acreditarmos que o universalismo, a comunicação, em nossa civilização, homogeneizariam a relação entre os homens. Se o pai do patriarcado evaporou, o sujeito tem que se haver com uma relação com o pai, que continua tendo sua importância.

Lacan não profetiza o desaparecimento total e súbito do pai, mas ,sublinha sua mudança de estatuto, ressaltando suas consequências. A cicatriz da evaporação do pai toma a forma contemporânea da segregação, mas trouxe ainda ao longo do tempo outras consequências, e podemos dizer que o mito de Édipo não é mais do que uma das maneiras de envelopar essa cicatriz, uma maneira de historicizá-la.

O fator prevalente na clínica das neuroses, hoje, é o empuxo ao gozo e o relatório aponta que as neuroses atualmente não se organizam em torno de um sintoma edípico tal como Freud o concebeu, sintoma fundamentalmente histérico, estruturado a partir da identificação e ligado ao sentido. A nova escrita do sintoma na lógica dos sacos e das cordas é resultado de um deslocamento para o conceito de sinthoma, que tem como palco os transtornos causados pelo gozo ao corpo, fora do campo do sentido.[4] O gozo está no singular do sinthoma, enlaçando simbólico, real e imaginário. É o encontro contingente com esse gozo, que está em jogo.

O relatório esclarece-nos que, no supereu, encontramos “o ponto giratório”, o que faz o neurótico girar em círculos, dar voltas e mais voltas em torno desse limite do gozo e no qual ele se recusa a reconhecer o impossível, a não existência da relação sexual. É esse circuito infernal que nos cabe enfrentar nos tratamentos, já que o furo da castração se encontra encoberto pela exigência do supereu, pelo empuxo em dar mais uma volta. Estamos diante da castração não do pai, como denunciava a histérica, mas diante daquela que decorre do furo da não relação sexual. Por isso, o relatório propõe que o trabalho com a neurose na atualidade é um trabalho de análise do supereu, ou seja, um trabalho com o real do gozo que sempre insiste em dar uma volta a mais. E como o gozo não é interpretável, nem todo posto em palavras, o que nos resta é operar com a moterialité a materialidade da palavra, o fora de sentido, o tecido e o corpo.

Uma interpretação sempre tem um efeito de corte se considerarmos o corte como a interrupção da sessão ou o devir do discurso. Mas quando buscamos a incidência da interpretação sobre o real do gozo, ela é reduzida à manipulação e ao corte que muda a estrutura dos objetos representados, assim como Lacan faz com os objetos topológicos. O real torna-se matéria, um tecido a ser cortado, manipulado, deformado, para que se possa extrair dele o efeito de furo, isto é, um dizer que faça escutar que a relação sexual não existe. Tomamos então um estatuto distinto daquele da palavra que se apresenta como significante fazendo cadeia, para extrair dele o equívoco, o mal entendido, o fora de sentido que fez acontecimento de corpo. O drama do ser falante é que seu corpo, do qual ele goza, lhe foi dado através de uma operação que toca o incorporal. E isso para cada um, de maneira singular. Por isso temos muito menos que nos ocupar com as histórias de família do que com o seu real.

Como disse Laurent, Lacan precisou “dar um passo a mais para generalizar e passar do sintoma que fala, ao sintoma que se escreve em silêncio, que não é mais comunicação, mas escrita.” Uma vez que o sintoma não se desvanece, há restos sintomáticos que revelam “uma forma lógica fundamental do sintoma como o que se escreve sobre o corpo e não fala, não passa pela experiência da fala, pois deixa de se interessar pelo sentido.”[5] Trata-se do que Miller chamou, em seu curso O ser e o Um, de desentologização: “a heresia lacaniana não consiste em deixar o campo da linguagem, mas em permanecer nele se regulando por sua parte material, ou seja, pela letra no lugar do ser”.

O recurso à topologia é um recurso à palavra como escrita, aquela que permite deformar e inventar. O relatório trabalha a figura topológica do toro que Lacan designa em “O aturdito” como sendo a estrutura da neurose. O toro, além de não ter bordas, tem duas faces, e diante das voltas em torno da alma ou espaço interior e do furo, mostra-nos que o verdadeiro corte da interpretação é um corte duplo e que a banda de Moebius é o próprio corte. Assim, é mesmo preciso um processo que traga efeitos de mudança topológica. A topologia nos apresenta figuras cujos cortes produzem efeitos de subversão[6] , as também traz figuras onde temos a continuidade entre duas dimensões distintas que, mesmo não sendo cortadas, se transformam. É uma lógica presente na deformação das figuras. O testemunho de passe de Raquel Cors nos traz um trabalho no qual a intervenção do analista consistiu muito menos em interpretar do que em nomear. O sujeito chega depois da perda de várias pessoas queridas e diante dessa depressão o caminho foi o de encontrar distintas maneiras de nomear sua posição. Seu nascimento foi marcado por uma luxação congênita e ela recebeu das enfermeiras o vaticínio de que era uma criança linda, mas que iria morrer. O uso de ferros nos quadris a faz formular que era pesada para seu Outro, fixando-se numa posição de isolamento, inibição e com dificuldades para articular palavras e falar em público. Impotente para se fazer escutar e fazer-se olhar. Em certa ocasião a analista lhe diz: “Raquel, uma sobrevivente”. Em outro momento, escondendo seu próprio olhar sob os cabelos, a analista lhe aponta o significante “desgraçada”, que ela usava para nomear a si mesma, e lhe diz para soltar a menina, posição que ela carregara a vida toda. O trabalho dessa análise girou em torno de uma separação da posição de objeto de menina desgraçada colada em seu Outro e a separação com a analista foi um processo difícil e fundamental. Ao comentar esse passe, Marie-Hélène Brousse[7] afirma que essa análise está incluída no inconsciente do sujeito e que a topologia para pensar suas mudanças não seria aquela da vizinhança e dos cortes apresentada pelo toro, mas aquela apresentada pelo cross-cap. Ela aponta que há nesse caso um tratamento feito muito mais através de nomeações do que de interpretações que cortam o sentido para dar lugar ao fora de sentido do equívoco. Isso me fez pensar que a topologia é um recurso para pensarmos a lógica da operação clínica e dos efeitos que ela produz.

Voltando ao toro, o relatório nos traz exemplos clínicos para nos ensinar como esse recurso nos permite compreender melhor o trabalho com o mal entendido, com a materialidade da palavra e com o gozo do corpo. Agora fica claro que não há relação entre um significante e a falta no simbólico. No que Lacan chamou de lalíngua, há somente significantes sozinhos, sem nenhuma relação binária, cada um trazendo uma vertente de gozo mortificante e sem significação, onde encontramos um simbólico enlouquecedor em seus efeitos traumáticos de ruptura da consistência corporal. A primazia do Outro dá lugar à contingência de lalíngua, que concerne ao corpo.

O primeiro exemplo tomado no relatório é o de um caso de bulimia atendido por Rose-Paule Vincinguera. O trabalho com a materialidade da palavra veio através de um ato falho da paciente. O caminho aqui não foi o de decifrar o sentido dessa formação do inconsciente, mas o de escandir o significante que surge – corperel – em corps-père-elle, fazendo aparecer dentro do corpo da palavra uma operação que permite desembaraçar o direito do avesso que funcionava como uma banda de Moebius entre o alimento e o sexual. Essa interpretação é corte porque aponta uma brecha entre esses significantes que aparecem colados e separa o que parecia estar articulado. Dessa separação, surge o silêncio, o ab-senso se ouve nesse próprio silêncio, tal como Lacan nos ensina em “O aturdito” [8]. A interpretação corta o sentido do sintoma, introduzindo em seu lugar uma significação vazia e sem sentido, que tem como efeito separar o corpo, o pai e ela. Ao mesmo tempo que revela o que está por trás desse tecido entre verso e anverso, sua identificação ao pai que ingurgita e escarra, mas mostra também seu lugar de objeto de gozo desse pai, assim como a natureza incestuosa desse laço que ela recusa querendo-se magra e andrógina, ao contrário da mãe que o pai deseja como uma mulher que “tem o que deve lá onde é preciso”.

O segundo exemplo é o do passe de Sonia Chiriaco. Ela relata distintas interpretações de seus analistas. Uma delas se remete ao seu duplo prenome Sonia/Dominique, “você é uma mentira ambulante”, proferida como um insulto, modo de apresentação do real da palavra. Estava aqui presente a palavra do pai que debochava dela no lugar de lhe transmitir seu saber enigmático. Em seguida, ela se refere a um sonho onde o analista lhe diz que vai ensiná-la a olhar nos olhos. Na sessão em que relata esse sonho, seu analista lhe diz que agora ele entendia por que a recebia frente a frente, e Eric Laurent comenta que analista e analisante estão do mesmo lado. E nesse trabalho de tessitura, surge o sonho de final de análise com o significante ormeau que, sendo uma criação da análise, é imediatamente dissolvido pelo equívoco. Ele faz cair os significantes mestres. O relatório nos diz que entre ormeaux e or-mot, permanecemos ainda no sentido. Somente no segundo giro, no segundo corte, entre or-mot e hors-mot, um real será apreendido. Quando Sonia diz que gostaria de terminar sua análise não tão bestamente, o analista lhe diz para escrever sobre seu medo de ser besta. Aqui a escrita conectada às interpretações anteriores que já haviam operado sobre as identificações e o fantasma de desaparecer para ser desejada é o que permite ao sujeito sair definitivamente de seu esconderijo, deixando aparecer a verdadeira amarração borromeana. A escrita é o que faz aparecer o equívoco da palavra fora de sentido e a separação de seu sintoma de se esconder. Temos, então, uma transmissão da passagem de analisante a analista, uma mudança topológica de lugar e de como ensinar o que não se ensina. A lógica, como diz Lacan em seu seminário 14[9], é o manejo de uma escrita, o que podemos ver se apresentar nesse relato.

Quanto à queda do patriarcado, Eric Laurent nos diz que, diante da recusa do laço mítico mantido por Freud entre o pai e o todo, do pai como universal, Lacan nos abre a via de uma nova lógica. Pareceu-me importante o que Sonia nos transmite sobre esse ponto. Se quando menina ela havia sentido medo e vergonha por não entender a palavra de uma canção e ao ser gozada pelo pai, ela compreende finalmente que este lhe havia transmitido o desejo de saber. Uma transmissão de um pai. Retornando à análise depois da morte do pai, ela sonha que havia encontrado a mala de viagem de sua infância, e com ela o gosto de viver.

O terceiro exemplo trazido no relatório é o do sonho de Irma, em suas duas vertentes, a imagem da garganta e a fórmula da trimetilamina. Imagem e escrita da fórmula. O trabalho de construção dessas distintas bordas da formação do inconsciente é o que dá lugar a uma nova invenção da qual todos continuamos a nos ocupar de fazer existir: a psicanálise e seus efeitos sobre o real.

Notas do autor:

[1] Lacan J., Note sur le père, 1968, in: La cause du désir, n. 89, Paris: Navarin Ed., 2015, p.8.

[2] Lacan J., Note sur le père, 1968, in: La cause du désir, n. 89, Paris: Navarin Ed., 2015, p.8.

[3] Idem.

[4] Laurent, E. O Avesso da Biopolítica. Uma escrita para o gozo. Contra Capa: Rio de janeiro. 2016. Pg 43.

[5] Idem, pg 46

[6] LACAN, J. O aturdito (1972). In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 474.

[7] BROUSSE M-H, Interlocución de Marie-Hélène Brousse, Bitácora Lacaniana, Número Extraórdinário, Que madres hoy?, NEL, Abril 2019

[8] LACAN , J. idem, p.459.

[9] LACAN, J. Le séminaire. Livre 14: La logique du fantasme (1966-1967) , Paris: Seuil, 2023, p.23.

De onde o analista não sai

Month: setembro 2024

Tania Coelho dos Santos[1]

Membro da EBP, da ECF-Paris, da AMP

De onde o analista não sai

Tania Coelho dos Santos[1] (Membro da EBP, da ECF-Paris, da AMP)

Acredito que as análises podem terminar de muitas maneiras. Vou me restringir a pensar sobre os finais de análise a partir de um recorte específico desse campo, o da experiência de analistas. E, mais particularmente ainda, o recorte dos analistas de orientação lacaniana. Será que podemos abordar os finais de análise de não analistas com os mesmos pesos e medidas? Um analista de orientação lacaniana se analisa com as ferramentas de sua formação teórica e de sua experiência prática. A medida do sucesso de sua análise não é, via de regra, apenas a satisfação que por meio dela alcançou. Estar feliz ou não ter mais sede do inconsciente não costuma ser razão suficiente para separar-se do seu analista. A travessia do fantasma, a passagem à analista, a extração de um significante novo não impedem que os analistas continuem a frequentar o divã, seja o dos analistas com os quais finalizaram suas análises, seja o de outros. Para o constatarmos, basta observar que mesmo Analistas da Escola não abandonam o tratamento de seus restos sintomáticos após a nomeação como AE pelo dispositivo do passe.

Neuróticos, analistas e fim de análise

A próxima jornada da Seção Minas Gerais da Escola Brasileira de Psicanálise foi muito feliz quando nos propôs pensar sobre “Onde estão os neuróticos e de onde eles não saem” nos dias de hoje. Deixo de lado os numerosos neuróticos que nos pedem para ajudá-los a realizar o imperativo de gozo contemporâneo. Esperam que a gente descubra alguma verdade traumática ou edipiana que os ajude a estar à altura da promessa de que nada é impossível. Conduzi-los a acolher o impossível em jogo no campo do gozo é uma missão politicamente contra cultural. Porém, nosso interesse recai sobre o porquê de analistas não deixarem o consultório do analista, essa espécie de quarto de dormir onde a relação sexual não acontece nunca, como sublinha o excelente relatório do cartel de A. L. Santiago (2024)[2]. Quanto ao neurótico, por que ele não sai da análise? A inibição em imaginar o real nos é apresentada como uma resposta finamente articulada neste relatório que examinou a paixão do neurótico pela falta à ser à luz de: “Da vontade de justificação à repetição de gozo”. Essa inibição explica porque o neurótico não sai da análise: evita confrontar-se à não relação sexual. Refugia-se lá onde ela é impossível por definição, o consultório do analista. Servindo-se do artigo de Miller (2016), esse relatório nos recorda que o a neurose impõe ao sujeito o dever de inventar sua razão de ser. Como levá-lo, então, a encarar “a falta de razão de ser” no real.

Um analista sabe que a única razão de ser é o gozo. No neurótico, entretanto, a imaginação narcísica do Eu está a serviço de fortalecê-lo mais ainda e não lhe abre as portas para um novo uso da imaginação de si. O imaginário narcísico do corpo manifesta-se no devaneio histérico, na ruminação obsessiva e nas manobras preventivas do fóbico para evitar o encontro com o outro sexo. A direção do tratamento consiste em mudar a relação com o gozo e incide sobre os dois eixos da evitação: o fantasma e a repetição. Essa mudança tem um parentesco com o sinthoma – que podemos definir como a redução do sintoma aos restos sintomáticos – núcleo de gozo onde se aloja o segredo da paixão do neurótico por justificar sua injustificável singularidade. Trata-se de fazer um novo uso do sinthoma, que é o resto da repetição de gozo. Seria essa mudança suficiente para desembaraçar o neurótico da vontade de justificação?

De acordo o relatório acima mencionado – e que nos é oferecido como um texto de orientação para a próxima jornada – a resposta é não, pois existiria uma inibição em abordar o real mais além do sentido. Esse excelente relatório também nos explica detalhadamente como podemos, observando o nó borromeano no sentido giratório, situar os obstáculos à prática do analista. Quando o vetor I (imaginário) se dirige ao S (simbólico) encontramos a imaginação do simbólico ou o fantasma. Esta via do significante, do campo da fala esbarra na infinitização da análise. O eixo [S-R], via do fantasma, conduz a um “eu sou isso”, pois esbarra no objeto a como semblante. Existiria, essa é a hipótese de Lacan em seu ultimíssimo ensino, uma hiância mais acentuada entre o real e o imaginário, eixo [R-I], responsável pela inibição. Diante da inexistência da relação sexual, a dificuldade do neurótico consiste em imaginar a distância entre a função do fantasma perverso (que sabe sobre o gozo) e sua função no sintoma neurótico (o que não quer saber nada). E para compreender bem isso, Miller (2016) nos oferece a metáfora do quarto de dormir. Todas as manobras defensivas neuróticas servem para evitar a inexistência da relação sexual, mas pode também acontecer que elas o levem a esse quarto de dormir onde não acontece nada: o consultório do analista.

Em que consistiria essa saída do impasse sexual por meio de uma imaginação do real? Certamente, sobretudo quanto aos analistas, seria preciso recolher nos testemunhos de passe evidências do atravessamento desse obstáculo. Assim, poderíamos aprender alguma coisa sobre esse novo final de análise que a imaginação do real permite fazer advir. Se entendi bem, esse passo se dá mais além da travessia do fantasma, da queda da suposição de saber, da disjunção entre $ e o objeto a, da passagem ao ato e até do advento de um significante novo ao final de uma análise.

Sobre a diferença entre rememoração e reminiscência

Lacan (1975-1976/2007, p. 127) distingue com precisão os sentimentos de realidade e de irrealidade e opõe os dois registros da rememoração e da reminiscência. O sentimento de realidade é a nossa definição mais restrita relativamente a uma lembrança esquecida que retorna e que, então, dizemos: “é assim, era assim”. O sentimento de realidade é percebido como tal, produz-se no interior do tecido simbólico e é do registro da rememoração. Podemos dizer que o inconsciente recalcado e seu retorno, a retroação significante, a história, o tempo, pertencem à rememoração. A ausência simbólica no real, o significante foracluído, sozinho, fora do tempo, corresponde ao campo da reminiscência.

A “imagem” em jogo na reminiscência é real? É dela que trata o relatório do cartel de A.L. Santiago (2024) e o artigo de J. Santiago (2024)? Explico. Há rememoração quando um elemento reencontra a sua articulação simbólica. No Seminário XXIII, Lacan (1975-1976/2007, p. 127) chama de reminiscência, com seu correlato sentimento de irrealidade, ao momento em que este sentimento responde a “formas imemoriais que aparecem no palimpsesto do imaginário”. Formas imemoriais estão num registro diferente daquele a que chamamos memória. É alguma coisa que está lá sozinha. As formas imemoriais aparecem fora do texto simbólico quando este se interrompe, e desnuda o suporte da reminiscência. O suporte da reminiscência é uma imagem, uma forma, que o sujeito não pode elaborar a partir da experiência.

Lacan esclarece que essa ideia de imagem no real baseia-se na análise da alucinação completada pela do acting-out. Lacan vê nesse fenômeno uma irrupção do real, pois se trata de uma relação foracluída ao objeto a. No acting-out existe apenas um deslocamento em relação à definição de alucinação. O sujeito ignora do que se trata nessa compulsão. O acting-out não tem a mesma dimensão da verdadeira alucinação. Pois é apenas um simulacro dela. Diz respeito à resistência que é interior à cadeia significante ao passo que a defesa diz respeito à orientação fundamental do sujeito em relação a um elemento não-significante. Não é a mesma coisa que uma passagem ao ato, isto é, uma foraclusão radical do real numa verdadeira alucinação.

Embora eu não tenha alcance clínico para justificar o que vou concluir, apoio-me no que pude compreender da topologia lacaniana: no caso do neurótico, a reminiscência é uma “imagem” de um objeto a foracluído no real. Como toda resistência provém do imaginário, podemos supor que é dessa “imagem” da qual ele se reminisce que provém a inibição que o impede de sair da análise. Nos testemunhos de passe já se observam exemplos de acting-outs, ao final de uma análise, em que essa imagem reminiscência pode se evidenciar?

Referências Bibliográficas

Lacan, J. (2007). O Seminário 23: o Sinthoma, Jorge Zahar Ed. (Trabalho original publicado em 1975-1976).

Miller, J. A. (2016) La passion du névrosé, in: La Cause du désir, volume/2, número 93, pags 112-122

Santiago, A.L. (2024) Da vontade de justificação à repetição de gozo, in: https://www.jornadaebpmg.com.br/2024/da-vontade-de-justificacao-a-repeticao-de-gozo/

Santiago, J. (2024) O imaginário na clínica do sinthoma in: https://www.jornadaebpmg.com.br/2024/o-imaginario-na-clinica-do-sinthoma/

Notas

[1] Texto produzido no âmbito do cartel constituído por Tania Coelho dos Santos (+1) Flávia Lana Oliveira, Fernanda Queiroz, Daniela Scarpa da Costa e Maria Cristina Antunes

[2] Relatório do cartel constituído por Ana Lydia Santiago (+1) Maria José Gontijo Salum, Ram Mandil, Fernanda Otoni, Graciela Bessa, Luciana S. Brandão e Maria de Fátima Ferreira.

A esfoliação do imaginário e o tempo

A esfoliação do imaginário e o tempo[1]

Laura Rubião ( EBP/AMP)

A esfoliação do imaginário e o tempo[1]

Laura Rubião ( EBP/AMP)

No último seminário preparatório à 27ª Jornada da Seção Minas, dedicado ao tema proposto pela comissão científica para o eixo 2: “A tela do fantasma e a esfoliação do imaginário”, tivemos a oportunidade de fazer avançar o debate em torno desse significante novo – esfoliação – introduzido por Lacan no seminário 25.

Retomo aqui o contexto em que ele surge: “Para que o imaginário se esfolie, é suficiente reduzi-lo ao fantasma, o importante é que a própria ciência não passa de um fantasma e que a ideia de um despertar seja, propriamente, impensável”.[2] É curioso que esse movimento de esfoliação do imaginário – tributário da fase final do ensino de Lacan, na qual o imaginário se apresenta em sua estreita conexão ao real – diga respeito a uma redução ao fantasma e não a seu atravessamento.

Se o despertar para o real é impossível, a análise não deixa de se alimentar por um desejo de despertar, aponta Miller [3], acrescentando que esse desejo de promover o encontro com o real marca, inclusive, a orientação que um analista imprime a cada sessão de análise. Haveria uma conexão entre essa esfoliação do imaginário e o instante do despertar em análise? Sabemos que esse despertar apenas se realiza sob a forma de uma efração ou faísca, algo da ordem de uma irrupção do gozo que provoca um desarranjo na rotina do discurso. Poderia essa irrupção ser traduzida, nos termos do trabalho de investigação do ultimíssimo Lacan, como esse instante em que se torna possível imaginar o real? Essa experiência do clarão[4] pode se dar a cada sessão analítica, por meio, por exemplo, do efeito de corte de uma interpretação, tanto quanto deve depurar-se ao longo de toda uma análise como resíduo do encontro com o real, portador da marca singular do impossível. É preciso tempo para que algo se esfolie, lembrou-nos Bernardo Micherif, durante a última preparatória .

Anne Colombel-Plouzennec toma o fantasma no último ensino de Lacan a partir de uma dupla acepção do termo ‘aspiração’: no sentido de que se aspira a algo e enquanto passagem do ar pela estrutura do toro, que daria lugar a uma verificação do furo.[5] Penso ser esta uma maneira elegante de coordenar as duas concepções lacanianas sobre o fantasma – a tela que serve de proteção ao real e a janela que desenha uma borda sobre o real – como operações sincrônicas e coexistentes, engendradas de um só golpe na constituição do falasser. Desse modo, torna-se possível pensar a esfoliação do imaginário não apenas como produto do final de uma análise, mas como fruto de momentos fecundos do encontro com um analista. Em sua própria estruturação, o fantasma propaga o furo que ele próprio contorna e que, sobretudo sem a esfoliação, se escamoteia, aparece mais como tela do que como janela.

É o que sugere o relatório apresentado por Lilany Pacheco[6] ao afirmar que, para decidirmos hoje pelo diagnóstico da neurose, muitas vezes é preciso lançar mão dessa esfoliação para ter acesso à existência ou não de uma estrutura fantasmática que sirva de base ao arcabouço subjetivo da neurose.

Notas

[1] Texto elaborado a partir do trabalho desenvolvido pelo Cartel composto por: Jésus Santiago, Kátia Mariás, Laura Rubião, Lilany Pacheco (Mais um), Sérgio de Campos, Sérgio Mattos.

[2] LACAN, J. Le séminaire. Livre 25: Le moment de conclure. Lição do dia 15/09/77, inédito.

[3] MILLER, J.A. Despertar. In: Scilicet. O sonho, sua interpretação e seu uso no tratamento lacaniano, p.18.

[4] Cf. LAURENT, É. A interpretação: da verdade ao acontecimento. In: Curinga, n.50. Belo Horizonte, jul/dez 2020, p. 169-187.

[5] Plouzennnec, C.A. Le fantasme dans le tout dernier enseignement de Lacan. Disponível em Ironik,n. 60, na internet: https://www.lacan-universite.fr/wp-content/uploads/2024/09/Ironik-60-Colombel-Plouzennec-DEF-DEF-1.pdf

[6] Pacheco, L. A tela do fantasma e a esfoliação do imaginário. Disponível na internet: https://www.jornadaebpmg.com.br/2024/textos-de-orientacao/

Eixo 2 (fotos)

Eixo 2 – A tela do fantasma e a esfoliação do imaginário

Imagens dos seminários: Cecília Batista – fotografia analógica.

A Tela do Fantasma e a Esfoliação do Imaginário (Eixo 2)

Seminário preparatório

08.08.2024

EIXO 2:

Month: setembro 2024

This is a custom heading element.

Cartel: Jésus Santiago, Kátia Mariás, Laura Rubião, Lilany Pacheco (mais-um), Sérgio de Campos, Sérgio de Mattos, Virgínia Carvalho

O tema deste segundo eixo da 27ª Jornada da Seção Minas Gerais da Escola Brasileira de Psicanálise (EBP-MG) foi proposto a este Cartel a partir de uma citação de Jacques-Alain Miller, em El Ultimíssimo Lacan, derivada do Seminário 25, O momento de concluir: “Para que o imaginário se esfolie, basta reduzi-lo ao fantasma”.[1] Miller evoca que esfoliar uma planta é fazer cair suas folhas; em medicina, esfoliar implica a queda das partes necrosadas, como as unhas. Outro exemplo comum entre nós: um procedimento estético de retirada das células mortas da pele com finalidades diversas, dentre elas, aquele feito pelas noivas às vésperas do enlace conjugal.

Miller acrescentará que o Seminário O momento de concluir faz uma esfoliação do ensino de Lacan, seu desprendimento em partes, de modo a trazer proveito para o futuro. Nesse sentido, podemos dizer que tomamos a esfoliação como o método de escrita deste relatório. Ou seja, tomamos o ensino de Lacan em partes não necessariamente cronológicas, de modo a traçarmos uma trilha de pensamento que abra caminhos para as discussões que propomos para o segundo seminário preparatório da 27ª Jornada da EBP-MG, sobre o Eixo 2: “A tela do fantasma e a esfoliação do imaginário”.

Recentemente, na “Liminar” que introduz a coletânea de textos de sua autoria sobre o passe, Miller declara que adiou por muito tempo abordar o último ensino de Lacan por prever os seus efeitos desestruturantes, uma vez que Lacan tomou para si o encargo de fazer viva voz às críticas que escutava sobre o que elaborava na psicanálise e, desse modo, ocupou todos os lugares, dizendo a um só tempo os prós e os contras. Será também Miller, mais uma vez, a dar conta daquilo que Lacan visava provocar: “engajar seus alunos a não se assentarem no saber adquirido, a se depreenderem de todo dogmatismo, a repensarem com novos custos a Coisa Freudiana, a ponto de reinventar a psicanálise, cada um de acordo com seus meios” [2]. Ele também conclui: “O último ensino de Lacan é feito para reavivar nos analistas, em sua prática, a paixão da ignorância, ou seja, o desejo de saber, um saber novo a ser elaborado.”[3]

A trilha deixada por Freud

Tomar o texto freudiano sobre o fantasma fundamental, “Bate-se em uma criança”, foi uma resposta clínica de Lacan com o intuito de devolver à psicanálise sua lâmina cortante. Esperamos, então, as contribuições dos trabalhos a serem enviados para as simultâneas clínicas, nos quais se possa transmitir de que modo as neuroses se apresentam na prática analítica hoje, quais os impasses, quais as soluções e como foi operada, ou não, a construção do fantasma em cada caso único. Como escreveu Bernardo Micherif no argumento dedicado ao Eixo 2, agora mais desenvolvido neste relatório:

Freud se dedicou à elucidação do que se apresentava como cena fantasmática, uma história que compõe um cenário com suporte simbólico e representações imaginárias. Lacan, por sua vez, pôde destacar, na própria cena fantasmática, o que se configura como uma tela para o real, para o irrepresentável, um anteparo com o qual cada analisante tenta defender-se da incógnita relativa a seu próprio ser. [4]

Muito antes de escrever seu texto clássico dedicado ao fantasma fundamental, “Bate-se em uma criança”, Freud se interessou em investigar como se constituía a maquinaria psíquica que engendrava, para o sujeito, o protótipo de suas primeiras lembranças infantis, qualificadas de “encobridoras”. Em uma de suas cartas a Fliess – a Carta 61 de 2 de maio de 1897 – ao anunciar-lhe que havia adquirido uma noção segura da estrutura da histeria, ele antecipa que tudo remonta a cenas do passado:

A algumas se pode chegar diretamente, e a outras, por meio de fantasmagorias que se erguem à frente delas. O fantasma provém de coisas que foram ouvidas, mas só posteriormente entendidas e todo o material delas é claro e verdadeiro. São estruturas protetoras, sublimações dos fatos, embelezamentos deles, e ao mesmo tempo servem de alívio pessoal.[5]

Em “Bate-se em uma criança”, Freud descreverá os tempos do fantasma.

A primeira fase desse fantasma pertence a um período mais remoto da infância, alguma coisa nela permanece indefinida como se não envolvesse quem o testemunha. A criança que apanha nunca é aquela que evoca tal fantasma. Quase sempre um irmãozinho ou uma irmãzinha, quando houver algum. Não fica claro no início quem é a pessoa que bate, só se pode comprovar que não é outra criança que bate, e sim um adulto. Essa pessoa que bate mais tarde será reconhecida de maneira inequívoca como sendo o pai. A primeira fase do fantasma pode ser enunciada como “o meu pai está batendo na criança”. Há também a variação: “meu pai está batendo na criança que eu odeio”, introduzida por Freud como algo que denunciaria grande parte do conteúdo a ser ainda apresentado[6].

Freud acrescenta que entre a primeira e a segunda fase do fantasma acontecem transformações. A pessoa que bate continua sendo o pai, mas a criança que apanha passa a ser a própria criança que produz a fantasia. “Eu estou sendo surrada pelo meu pai”. Para Freud, a segunda fase é a mais importante e significativa, pois nunca teve uma existência real, nunca é lembrada. Ela é uma construção da análise e nem por isso é menos necessária. Essa fase altamente prazerosa tem um caráter indiscutivelmente masoquista.[7] Sua importância será especialmente destacada por Lacan, no Seminário 17: o “você me espanca” aponta que o sujeito é dividido não apenas pelo significante, mas também pelo gozo. Trata-se daquela “metade do sujeito cuja fórmula tem sua ligação com o gozo. Ele recebe, claro, sua mensagem invertida – aqui, isto quer dizer seu próprio gozo sob a forma de gozo do Outro.”[8]

A terceira fase, por sua vez, assemelha-se à primeira. Ela soa conforme a primeira enunciação. A pessoa que bate nunca é o pai: ou ela mesma permanece indefinida, como na primeira fase, ou é substituída. A própria pessoa da criança que é tomada pelo fantasma não aparece mais no contexto da surra. Ao ser interrogada, a resposta é de que “provavelmente estou olhando”, ou de há muitas crianças apanhando, assim como pode haver diversificação das punições, dos castigos e das humilhações. Freud também destaca que o fantasma “Bate-se numa criança” comporta uma intensa excitação sexual, derivada de satisfação masturbatória dotada de matizes masoquistas e sádicos. Derivadas de exigências superegóicas remanescentes das primeiras experiências sexuais infantis.

Destacamos que o título do texto de Freud é “Bate-se numa criança: contribuição para o estudo da origem das perversões sexuais”. Havia, para ele, naquele momento, a necessidade de situar uma sexualidade anterior ao recalque, enfatizar a função estruturante do Édipo e demonstrar as diferenças entra a neurose e a perversão. Diferentemente de Lacan, que toma essa discussão em uma vertente transclínica para destacar o traço de perversão no fantasma dos neuróticos e as suas articulações com o supereu, tal como ele faz no escrito “Kant com Sade”.

Freud formula que, da noção de sexualização do processo do recalcamento, no exemplo do fantasma da surra “bate-se numa criança”, depreende-se uma posição feminina.[9] Lembremos também que esse texto sobre o fantasma pode ser cotejado com o texto de 1924, “O problema econômico do masoquismo”,[10] no qual Freud abordará o masoquismo feminino. Por isso, Lacan vai poder sustentar que o correlativo do recalque não é a repartição entre os sexos, mas a orientação do gozo pelo objeto a face ao gozo feminino.

Isso não é pouco! O leitor do Seminário 14, A lógica do fantasma, certamente se dá conta do enorme número de perguntas que Lacan se faz em sua interlocução constante com os pressupostos freudianos: o falo, o Édipo e a repartição sexual. Ele busca logicizar esses termos a partir do objeto a e sua condição incomensurável. Poderá afirmar, então, a natureza heterógena do fantasma e os impasses do ato sexual determinantes da proposição “não há ato sexual”. Depreende-se daí, também, a problemática do gozo destacada, no Seminário 14, como gozo do corpo.

Por que evocar a perversão nessa abordagem do fantasma? Essa é a pergunta de Éric Laurent[11] em seu comentário sobre A lógica do fantasma. Evocar a perversão responde à ênfase dada por Lacan ao fato de que o gozo em sua relação com o corpo só é abordável através da experiência perversa. Se o desejo é situável a partir da neurose, da insatisfação, do impossível, o fantasma, em contrapartida, tem dificuldade em se alojar na economia da neurose e, assim, o lugar de exceção do fantasma dá a ele um lugar axiomático para a dedução dos discursos inconscientes.

O lugar do fantasma na experiência analítica

A apresentação do fantasma “bate-se numa criança” se faz presente com surpreendente frequência entre pessoas que procuram o tratamento analítico por causa de uma histeria ou de uma neurose obsessiva. A admissão desse fantasma se dá com hesitação, a lembrança de seu primeiro aparecimento é incerta, uma inequívoca resistência se opõe à sua abordagem pelo tratamento analítico, vergonha e sentimento de culpa são despertados e uma atividade masturbatória, inicialmente voluntária, mas que posteriormente ganha caráter compulsivo, é revelada.[12] O anúncio da cena fantasmática, como uma frase, será acompanhado de um “não sei mais nada sobre isso”.

Se, do lado do sintoma, o sujeito sempre apresenta um saber a mais, do lado do fantasma, aparece o “não sei mais…”, “era só isso que eu tinha para dizer hoje”, convertendo-se até nas sessões mais curtas que acontecerá em uma análise, tal como testemunhei recentemente na sessão de uma mulher que olhava compulsivamente as redes sociais de seu namorado para constatar, sempre uma vez mais, que ele curtia e comentava fotos de outras mulheres para, mais uma vez, fazer existir a relação sexual nas brigas provocadas por ela ao acusá-lo dessa prática. A análise a levou ao consentimento em ceder do olhar, uma vez que, quando ela olhava, quem gozava de ver outras mulheres era ela própria. Deslocada desse gozo escópico, adveio uma lembrança: certa vez, uma tia contou que, por ocasião de seu nascimento, ela era um bebê franzino e feio e que, ao vê-la, sua mãe havia dito que aquela não era sua filha, que esta havia sido trocada no berçário. A lembrança desse relato da tia permitiu à analisante formular a frase de seu fantasma: “eu tenho medo de ser trocada”. Dito isso, ela se levanta do divã e anuncia: “para hoje, é só isso, não sei mais nada…”.

A ênfase dada pelo último ensino de Lacan à clínica do sinthoma e aos restos sintomáticos na solução do falasser para o fim de uma análise não dispensa a verificação, em nossa experiência, das duas dimensões clínicas, o sintoma e o fantasma, inclusive na entrada da análise. Assim, verificamos, muitas vezes, o modo como um sujeito esboça já nas primeiras sessões de uma análise a construção incipiente de seu fantasma, seja nas tentativas de recuperar um lugar falicizado junto à mãe, seja no modo como se faz presente e relança o véu sobre o objeto agalmatizado que ele gostaria de ter sido aos olhos dela. A construção do fantasma, numa análise que se inicia, faz ainda cintilar o brilho fálico na demanda dirigida ao Outro materno, pautada na exigência do supereu que obstaculiza a engrenagem do desejo. O caminho da esfoliação do imaginário implica ainda, no início de uma análise, o consentimento com a existência de um furo incontornável do lado do Outro para tangenciar algo do real.

Por sua vez, no contexto de uma análise que dura, de uma análise que é levada adiante, verificamos que a frase do fantasma, ao ser isolada em análise, faz com que o “sei mais” da repetição do sintoma dê lugar ao “não sei mais” do fantasma, relançando o sujeito ao seu desaparecimento no momento mesmo em que se constituiu como objeto, tal como descrevemos aqui anteriormente. Nessa direção, tem lugar a esfoliação do imaginário e o corte operado de modo que o gozo do corpo dê lugar à frase do fantasma, conforme discutiremos a seguir.

A tela do fantasma e a esfoliação do imaginário

No Curso de Orientação Lacaniana de 2011, Miller[13] colocará em destaque duas expressões aparentemente distintas de Lacan sobre o fantasma. A primeira delas é “o fantasma é o que faz tela diante do real”; na segunda, o fantasma não é apenas tela para o real, mas é também, ao mesmo tempo, “janela sobre o real”. O fantasma é, portanto, conjunção e disjunção com o real, nesse movimento de abertura e fechamento, para o sujeito, do acesso ao real. O fantasma é uma função do real, uma função subjetivada, singularizada, do real. Ele é o real para cada um.

A suposição de que uma travessia da tela do fantasma implicaria ter acesso ao real, ter um “acordo” com o real, o que não era viável para o sujeito até então. Essa tela opacifica o “quem sou eu” para o sujeito, o que o levaria a sustentar-se como uma incógnita. Ou seja, o fantasma faz tela não apenas para o real, mas também para o ser do sujeito, e, pode-se dizer, que o que precipita um sujeito para a análise é uma busca de saber sobre seu ser. Nesse contexto, uma análise se define menos como cura, ou formação, e mais como revelação ontológica.

Para Lacan, o que estaria em questão no atravessamento do fantasma, travessia por um longo tempo foi tomada como critério para o fim de uma análise, refere-se a seu saldo epistêmico. Seja pela inquietação diante do emborcamento do lugar fixo do sujeito frente ao real oferecido pelo fantasma, seja pela deflação do desejo e pelo des-ser, acontece um desinvestimento libidinal diante do qual é dissipada a significação que envelopava o que o sujeito se apropriava como “seu gozo”. Por fim, o efeito de desatar o laço com o analista enquanto sujeito suposto saber dá lugar ao desejo de saber, que antes era aplastado pela ignorância proporcionada pelo fantasma, como já explicitado anteriormente. Desse modo, haveria final de análise quando o desejo se tornasse saber.

Entretanto, Lacan constatou, a partir de um longo tempo de experiência e por ter inventado o passe, que haveria um mais além da conversão do desejo em saber, um mais além que não é modificado pelo atravessamento do fantasma. Trata-se do ser de gozo, destacado com o nome de sinthoma e que, segundo Miller, não se deixa transformar em saber. Os impasses sobre as relações entre o gozo e o sentido, disso que não se atravessa, nos deixa às voltas com o que já discutimos nas preparações anteriores sobre a hiância entre o imaginário e o real e o que não muda – a satisfação pulsional, ou seja, o gozo.

3.1) O gozo do corpo

Como aludimos anteriormente, a fórmula do fantasma $ à a inclui elementos heterogêneos, o sujeito barrado que é efeito do significante e o objeto a oriundo do corpo, concentrando o mais intenso do gozo.

Na lição de 31 de maio de 1967 do Seminário A lógica do fantasma,[14] face aos impasses para formalizar a trama da sexuação, Lacan irá interrogar: só há gozo do corpo? Sua resposta procura afirmar que o efeito da introdução do sujeito, sendo ele próprio um efeito de significância, implica em colocar o gozo e o corpo na relação que definida como sendo a de alienação. Nesse contexto, Lacan também se pergunta sobre o fundamento primeiro da subjetividade do corpo. O sujeito se funda de uma marca no corpo que o privilegia e faz com que essa marca domine tudo o que importará para esse corpo. E o gozo, onde é que ele fica nisso tudo? Ele é o que cai na dependência dessa subjetivação do corpo. É o que também se apaga na renúncia ao gozo e, assim, o corpo se torna outro, um corpo estranho que não encontra abrigo nem na imagem de si referente ao próprio eu, nem no que se localizou como o objeto do fantasma.[15]

Corpo e gozo são dois termos que só subsistem um pelo outro. Se sua separação for por onde se introduz o sujeito como efeito de sua significância, então, como analistas, temos que nos perguntar como o gozo é manejável a partir do sujeito. Para Lacan, no Seminário 14, a resposta nos é dada pelo que a análise descobre como aproximação da relação do sujeito com o gozo no âmbito do ato sexual. O gozo sexual nada tem a ver com a escolha conjugal e, a despeito da esfoliação para o momento de contrair núpcias, todos os inconvenientes estão ligados ao fato de que há um furo aí. O ato sexual interessa a nós psicanalistas apenas nesse nível no qual o gozo está em questão. O gozo é aquilo em que o princípio do prazer marca seus traços e seus limites. É algo substancial, importante de se localizar sob a forma do que Lacan articulou com o nome de um novo princípio: “só há gozo do corpo”. “Só há gozo do corpo” é o princípio que responde à exigência da verdade que habita o freudismo.[16]

3.2) A esfoliação do imaginário

Éric Laurent, em sua apresentação do Seminário 14, chama a atenção para o que Miller escreve na contracapa desse livro: “Temos a surpresa de ver o grande Outro, lugar da fala, novamente definido como ‘o corpo’, lugar primordial da escrita”.[17] Para Laurent, essa báscula só é possível com a condição de definir a escrita como escrita lógica, no sentido de Lacan, aquela que faz furos no tecido subjetivo. Os orifícios erógenos que Freud, desde os “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, havia situado como orifícios pulsionais são retomados pela inscrição do corpo como inscrição do furo. Nesse sentido, o orifício pulsional e o furo da letra se juntam. O destino pulsional da sublimação vem ao encontro da letra de gozo em torno da qual gira o funcionamento perverso do fantasma.[18]

Com essa proposição de Laurent, conjugando Miller e Lacan, somos levados ao ultimíssimo ensino de Lacan, cujo centro é o furo e, dentre outras consequências, destacaremos aqui a passagem da lógica matemática à lógica de borracha, das cordas que atam os nós, ao pneu, à câmara de ar, ao toro. Como destacou Miller,[19] no seu ultimíssimo ensino, Lacan elege um novo visual como acesso privilegiado ao real.

Toro → Real

Lacan passa a manipular os toros, que se prestam a serem torcidos e retorcidos de mil maneiras. Com os toros, trata de colocar em evidência modificações de estrutura em função dos cortes praticados aqui e ali, e tudo isso constitui uma unidade que não é mais significante, mas da ordem da imagem. Uma imagem pode validar um real, desde que se enfrente esse fato clínico que domina o ultimíssimo ensino de Lacan: a inibição para imaginar. Miller frisa que a inibição é um assunto de imagens, o que o faz ressaltar uma hiância entre o imaginário e o real, a perspectiva de se recorrer ao imaginário para se fazer uma ideia do real,[20] mas não nos dedicaremos a isso aqui, pois foi o tema da preparação para o Eixo 1 desta 27ª Jornada.[21]

Nesse sentido, fica evidente que o simbólico não tem mais a proeminência de antes, de que o simbólico passa a ter que prosseguir no imaginário, fazendo Lacan colocar em continuidade o sonho, a poesia, a filosofia, o fantasma e o delírio[22] Ainda com Miller, verificamos como certeza antecipada desse momento de concluir de Lacan a primazia do corpo e daí a nossa hipótese de que esfoliar o imaginário implica, em última instância, operar com os cortes frente ao que retorna como tangenciável ao gozo do corpo, de tal maneira que o falasser encontre um modo de se virar com o impasse do corpo como Outro. Com a lógica de borracha, dócil aos cortes, a relação com o fantasma se torna um vetor para imaginar o real e não mais a tela de proteção.

A lógica de borracha e a psicanálise hoje

Mesmo com o enfoque dado por nós psicanalistas à clínica do sinthoma, com o atendimento às urgências de nossa prática no contexto contemporâneo face ao esmaecimento do simbólico e suas consequências como recrudescimento do supereu, constatamos, com as discussões propostas para a nossa próxima Jornada, que o tema do fantasma não foi abandonado por Lacan em seu último ensino. Verificamos seu deslocamento da lógica fálica (vigente até o Seminário 20, Mais ainda) para a “lógica de borracha”, assim denominada por Miller para se haver com o que Lacan faz com o toro para pensar o real.

Em um texto inédito, Anne Colombel-Plouzennec[23] nos apresenta uma excelente formalização do tema do fantasma no ultimíssimo ensino de Lacan e nos brinda com o que ela demonstra ser a vantagem da transição das rodinhas de barbante para o toro. Há essa vantagem porque o tor, por sua estrutura elástica, permite que ele sofra cortes sem se desfazer : “para que haja fantasma, é preciso que haja toro”[24], e como acrescenta Miller, o ato maior do ultimíssimo ensino de Lacan é o ato de cortar[25].

Chama-nos atenção uma negação que Anne Colombel-Plouzennec faz e que nos serve como uma orientação. Segundo ela, a passagem das rodinhas de barbante ao toro não se deu para ressaltar “o inchaço do imaginário”, mas para destacar “o teor real do corpo que goza da existência do furo”[26]. Assim, o imaginário é colocado em evidência para apontar para o real do corpo, detalhe que nos interessa: trata-se de operar com a manifestação do imaginário do corpo na clínica da neurose, inclusive porque verificamos hoje que, em muitos casos, a presença excessiva do gozo do corpo e das imagens trazem dificuldades na decisão pela neurose. Em outros termos, temos o corpo em evidência nas crises de pânico, automutilações, tentativas de suicídio, transtornos alimentares, adições, hiperatividade, etc e trata-se, portanto, nesses casos, em um primeiro tempo do tratamento, de promover um esvaziamento desse imaginário inflado, de dialetizar a exigência do supereu que comanda o gozo do corpo, de esfoliar o imaginário, a fim de verificarmos se encontramos, ou não, o suporte do fantasma para esses sujeitos, permitindo-nos então localizar, respectivamente, a neurose (pelo recurso ao fantasma) ou a psicose (pela labilidade desse recurso).

Notas do autor:

[1] MILLER, J.-A. El ultimísimo Lacan. Buenos Aires: Paidós, 2012. p. 275-276.

[2] MILLER, J.-A. Como terminam as análises: paradoxos do passe. Tradução de Vera Avelar Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2023. p. 22-23.

[3] Idem, p. 22-23.

[4] MICHERIF, B. Eixos de trabalho: Eixo 2 – A tela do fantasma e a esfoliação do imaginário. 2024. Disponível em: https://www.jornadaebpmg.com.br/2024/eixos-de-trabalho/. Acesso em: 01 jul. 2024.

[5] FREUD, S. A correspondência completa de Sigmund Freud para Wilhelm Fliess 1887/1904. In: Edição Standard das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. I. Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Trabalho original publicado em 1950 [1892-1899]). p. 240 (tradução modificada para manter a referência comum ao termo “fantasma”.

[6] FREUD, S. Bate-se numa criança: contribuição para o estudo da origem das perversões sexuais. In: Obras incompletas de Sigmund Freud: Neurose, Psicose, Perversão. Belo Horizonte: Autêntica, 2022, p. 123-156. (Trabalho original publicado em 1919). p.130

[7] Ibidem, p.131.

[8] LACAN, J. O seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1992. p. 62.

[9] Ibidem, p. 150.

[10] FREUD, S. O problema econômico do masoquismo. In: Obras incompletas de Sigmund Freud: Neurose, Psicose, Perversão. Belo Horizonte: Autêntica, 2022, p. 287-304. (Trabalho original publicado em 1924).

[11] LAURENT, É. Apresentação do Seminário de Lacan “A lógica do fantasma”. Correio – Revista da Escola Brasileira de Psicanálise, n. 90, 2023. p. 71.

[12] FREUD, S. Bate-se numa criança: contribuição para o estudo da origem das perversões sexuais. In: Obras incompletas de Sigmund Freud: Neurose, Psicose, Perversão. Belo Horizonte: Autêntica, 2022, p. 123-156. (Trabalho original publicado em 1919). p.12

[13] MILLER, J.-A. O ser e o Um. Lição de 02 de fevereiro de 2011. 2011. (Trabalho inédito). Ver, também: SILVA, V. C. C. da. A lógica do fantasma e mais além. Tese (Doutorado em Psicologia) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2020.

[14] LACAN. J. A lógica do fantasma (trechos). Opção Lacaniana, n. 58, 2010. p. 29.

[15] MICHERIF, 2024.

[16] LACAN, 2010, p. 29-30.

[17] MILLER, J.-A. apud LAURENT, 2023. p. 71.

[18] LAURENT, 2023.

[19] MILLER, 2012, p. 256-257.

[20] MILLER, 2012, p. 258.

[21] SANTIAGO, A. L. Da vontade de justificação à repetição de gozo. 2024. 2024. Disponível em: https://www.jornadaebpmg.com.br/2024/da-vontade-de-justificacao-a-repeticao-de-gozo/. Acesso em: 01 jul. 2024.

[22] MILLER, 2012, p. 259.

[23] Texto inédito que aparecerá no número 60 da Ironik!, a ser publicada em setembro de 2024: https://www.lacan-universite.fr

[24] LACAN, J. Le séminaire, livre 25: Le moment de conclure. Paris, 1977-78. (Trabalho inédito). Lição de 20 de dezembro de 1977.

[25] MILLER, 2012.

[26] COLOMBEL-PLOUZENNEC (2004).